이창동 영화포스터와 한국의 발전

이창동 감독의 데뷔작 <초록물고기>는 당대를 놀라게 했었다. 그때가 1997년. 10년 전이다. 한국 영화가 막 다른 차원으로 도약하기 시작할 무렵이다. 또, 한국사회가 근본적인 구조조정을 겪기 직전이었을 때다.

당시 <초록물고기> 포스터는 이랬다.

두둥~

헉!

놀랐다. 이렇게 촌스러웠었나? 당시엔 전혀 느끼지 못했었다. 10년이란 세월이 이렇게 무서운 것일까? 그 사이에 우리가 이 만큼 변했나?

주인공들을 무슨 남파 공작원처럼 표현해 놓았다. <초록물고기>라는 제목은 또 왜 두둥실, 두둥실 중첩되어 굳이 유치함의 성찬을 보여야만 했는지. 위에는 파란색이고 아래는 어중간한 무지개색인데 파란색도 파란색 나름대로 황당하지만 아래의 뿌연 무지개색은 현저히 당황스럽다.

왜 그랬을까? 위는 홍콩 느와르 흉내를 내서 파란색으로 밀긴 밀었는데, 막상 영화 제목은 ‘초록’ 물고기이고, 영화 내용도 홍콩 느와르보다는 사람 사는 냄새가 나므로 무지개색으로 변통을 한 것일까? 그나마 아예 녹색으로 밀지 않은 걸 다행으로 여겨야 하는 것일까?

인터넷에서 찾은 당시 외국용 포스터는 이렇다.

무지개색을 밀어버리고, 제목이 두둥실 두둥실 중첩되는 것도 없앴다. 훨씬 단순해졌다. 국내용 포스터보다 더 도회적이고 차갑다. 그래도 어쨌든 국내용 포스터나 국외용 포스터나 푸르스름한 기조는 같다. 80년대 홍콩 영화를 볼 때 느껴지던 그 특유의 푸르스름한 빛깔. 그런데 문제는 이 영화의 내용은 그런 도회적 느와르가 아니라는 데 있다.

<초록물고기>는 비정한 조폭 이야기이긴 하지만, 검은 양복 ‘형님’들 세계의 권력투쟁보다는 한 청년의 삶에 관한 영화에 더 가깝다. 이 영화는 <영웅본색>같은 푸르스름한 빛깔이 아니다. 그런데 포스터는 생뚱맞게 영화와 따로 놀고 있다.

이것은 그 당시 사람들 머리 속에 박혀 있었던‘되는 영화’라는 하나의 전형이 표출된 것이다. 느와르라는 스테레오 타입에 <초록물고기>를 가져다 맞춘 것이다. 그래서 색깔도 도식적으로 파란색을 가져다 입혔을 거다. 당시 느와르하면 홍콩 느와르를 떠올리는 세상이었으니까 홍콩 느와르풍의 색깔이 나왔다.

말하자면 이건 우리가 우리의 머리와 손으로 그린 것이 아니라, 남의 머리로 남의 손으로 만든 포스터라고 할 수 있다. 도식성은 원래 구체성을 버리는 경향이 있으니까. 문화적 자부심이 없는, 문화적 저력이 없는 사람들은 남의 것을 도식적으로 가져다 자기 것의 외피로 삼는 법이다.

1997년은 한국 영화가 우리 이야기를 우리 방식대로 그리기 시작한 시기다. <초록물고기>는 그 당시 시대의 전환을 알리는 작품 중 하나였다. 하지만 포스터는 세상이 뒤집히고 있다는 것을 아직 전하지 못하고 있는 것이다.

이 포스터는 무슨 통속 치정극 같다. <초록물고기>는 이렇게 열렬한 영화가 아니었다. 이 포스터는 꼭 <첩혈가두>같이 주인공들이 격렬하게 대립하는 유형의 영화포스터 같다. 저 까만색과 시뻘건 색의 조화는 뭐람. 한석규가 포스터에서 선글라스를 쓰고 있어야 할 하등의 이유가 없다. 홍콩 영화에서 많이 본 스타일대로 포스터가 나왔을 뿐이다.

구체성이 결여된 도식적인 캐릭터를 죽은 캐릭터라고 한다. 유형이란 것은 인간 사유의 추상적 차원에서만 인지할 수 있는 것이다. 구체성의 세계에선 유형이 없다. 개개의 특수성이 있을 뿐이다. 위대한 예술은 유형(추상성)에 구체성을 덧 입혔을 때 탄생한다. 구체성 없이 유형만 있는 것을 도식적이라고 하여 예술적 창조로서는 실패라고 여기게 된다. 추상성의 세계로 귀순한 순수미술이 아닌 영화, 연극 등에서는 더더욱 그렇다.

이 포스터는 영화 자체의 느낌이라는 구체성과는 상관없이 그전에 익숙해있던 관념에 따라 느와르물이라는 유형이 도식적으로 형상화됐을 뿐이므로 죽은 디자인이다. 이런 게 10년 전에 당대 최고 예술적 창작물의 포스터였다는 것이다. 10년이면 강산도 변한다더니!

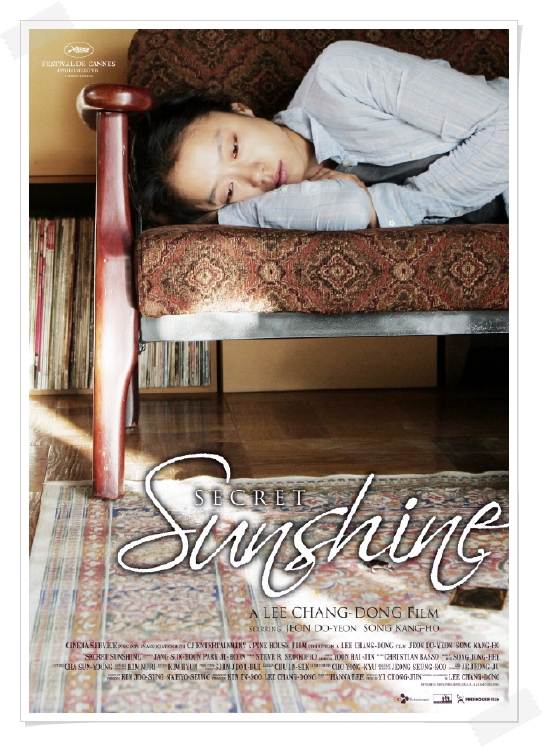

인터넷에서 발견한 <밀양>의 포스터다. 물론 여러 버전의 포스터 중 하나다. 이 포스터엔 도식성이 없다. 어디서 본 것 같은 전형성이 없는 것이다. 생생하고 강렬하다. 무엇보다도 유치하지 않다. 같은 이창동 감독의 작품이지만 10년 전 초록물고기의 포스터와 비교하면 천양지차다.

엘지가 명품 전략을 펴면서 휴대폰 디자인을 프라다에 맡겼다. 그래서 나온 휴대폰 이름이 엘지폰은 아니고, 엘지-프라다폰도 아니고, 그냥 프라다폰이다. 우리나라 브랜드가 걸리면 디자인을 깎아먹기 때문일 것이다. 한국이라는 국가 브랜드는 한국 제품의 부가가치를 잠식하고 있는 상태다. 이것은 한국이란 나라에 카리스마가 없기 때문이다. 그것이 기술적이든, 문화적이든 어느 쪽이든 간에.

지금부터 다시 10년이 지나면 한국 브랜드가 거대한 부가가치의 보호막을 한국 제품에 씌워 줄 수 있을까? 그것은 우리가 지난 10년 간 문화적으로 변해 온 것 이상으로 앞으로 변해야 한다는 의미다. 10년 전 <초록 물고기> 포스터를 보며 경악하는 것처럼, 10년 후 한국이 지금의 한국을 보며 그 촌스러움에 경악할 만큼 또 변해야 한다.

10년 간 우린 경악할 또 다른 변화를 겪었다. 최악의 양극화, 자살률 등 민생파탄이다. 그에 따라 사회 곳곳에 균열이 나타나고 있다. 문화는 경제적 여유 다음에 사후적으로 등장하는 것이기 때문에 90년대 이래의 한국 문화 르네상스는 명백히 개발독재 시대의 자식이다. 민주화 시대가 어떤 문화를 낳을 지 지금으로선 불투명하지만 징조는 보이고 있다.

왕따를 일삼는 붕괴된 중고등학교를 보라. 민주화로 치장된 자유화 시대는 군사독재시절보다 더한 교육 말살의 시대였다. 이 아이들이 커서 무슨 문화를 일구게 될까? 도덕도 윤리도 정의도 아름다움도 다 필요 없고 오로지 돈만 움켜쥐게 해달라는 게 2007년 대선의 표심이었다. 포스터는 발전했으되 사회분위기는 초록물고기의 조폭사회에서 한 발자국도 더 나가지 못했다. 영화산업과 음악산업의 위축, 혹은 붕괴가 점쳐지고 있다.

제발 10년 후 돌아봤을 때 지금의 모든 걱정이 한낱 기우로 밝혀지기를 바라마지 않는다.

* 난 밀양에서 송강호의 연기를 아주 좋게 봤다. 밀양에서의 송강호가 제대로 평가받지 못하는 것 같아서 웬지 내가 억울하다.

'대중사회문화 칼럼' 카테고리의 다른 글

| 한국누리꾼 괴물이 돼버렸다 (310) | 2008.05.21 |

|---|---|

| 김대중대교 나는 반댈세 (169) | 2008.05.03 |

| 강백호, 이진수식 경영이 좋다 (1) | 2008.04.28 |

| 발끈한 촬영감독님들 그건 오바입니다 (18) | 2008.04.24 |

| 누구세요의 차승효가 인간말종인 이유와 인간적인 경제 (23) | 2008.04.22 |

| 그저 소방관들만 불쌍하다 (3) | 2008.02.27 |

| 노홍철 숭례문 피습사태 위험사회의 징후 (2) | 2008.02.22 |

| 서울메트로의 영화촬영금지 지나치다 (0) | 2008.02.20 |

| 미수다의 자밀라 구잘 대립 안습이다 (102) | 2008.01.25 |

| 윤도현의 러브레터마저 학벌주의 선전하나 (93) | 2008.01.07 |